Genius Loci ist lateinisch und bedeutet sinngemäß „der Schutzgeist des Ortes“. Da die Baustelle um den Berliner Hauptbahnhof sich rasant verändert, wird sich vermutlich erst…

Kommentare geschlossen.Kategorie: Mitte

Mitte ist der erste von zwölf Berliner Verwaltungsbezirken. In den zugehörigen Ortsteilen Mitte, Moabit, Hansaviertel, Tiergarten, Wedding und Gesundbrunnen leben etwa 397000 Menschen

Sonntags besuchten wir das im September eröffnete Zukunftsmuseum „Futurium“. Der moderne Ausstellungs- und Veranstaltungort befindet sich am Alexanderufer im Berliner Regierungsviertel, neben dem Berliner Hauptbahnhof.…

Kommentare geschlossen.Das HKW (Haus der Kulturen der Welt) befindet sich in der Kongresshalle in der John-Foster-Dulles-Allee in Berlin-Tiergarten. Gut erreichbar mit dem 100er Bus, der direkt…

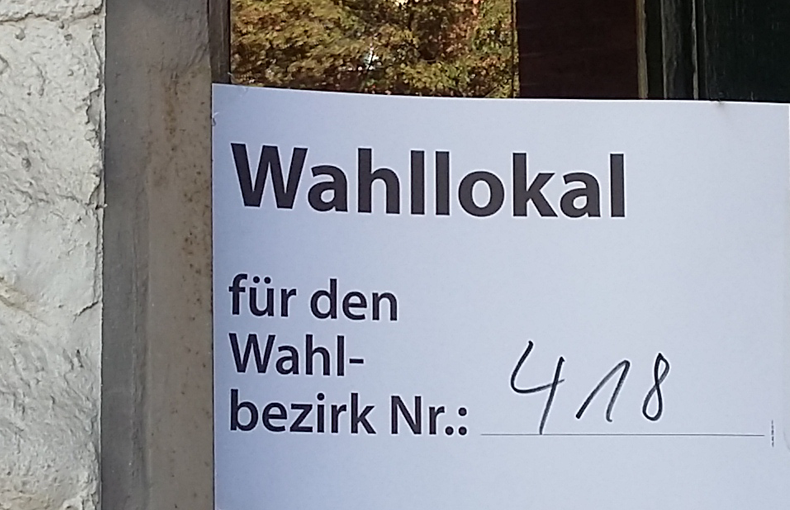

Kommentare geschlossen.Am 24. September 2017 war Bundestagswahl. Deutschlandweit wurde der 19. Bundestag gewählt – also die Politiker, die das Land in den nächsten vier Jahre regieren…

Kommentare geschlossen.Die 67 m hohe Siegessäule wird von den Berlinern Goldelse genannt. Sie steht auf einer Verkehrsinsel mitten im großen Tiergarten. Wie kommt man hoch zur Goldelse? Die…

Kommentare geschlossen.Die Charité ist mit etwa 300 Jahren das älteste Krankenhaus Berlins. Heute zählt die Universitätsklinik mit über 3000 Betten zu den größten Europas. Aderlass und Handwerkschirurgie im…

Kommentare geschlossen.Nördlich des Berliner Hauptbahnhofs ensteht die Europacity – ein neues Stadtquartier in Berlin-Mitte. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat das Bauprojekt „Masterplan Berlin Heidestraße“ …

Kommentare geschlossen.Die Gedenkstätte Berliner Mauer befindet sich im Kiezdreieck Wedding, Gesundbrunnen und Mitte. Sie verläuft über 1,4 km entlang der Bernauer Straße. Eine Straßenseite lag im…

Kommentare geschlossen.Der Herbst beginnt, die Tage werden kürzer und Berlin leuchtet. Die Stadt kämpft gegen aufkommende Herbstdepressionen und beleuchtet ihre Sehenswürdigkeiten besonders bunt. Wie jedes Jahr…

Kommentare geschlossen.Moabit ist ein multikultureller Stadtteil von Berlin-Mitte. Hier leben etwa 75000 Menschen. Moabit ist eine künstliche Insel, umgeben von Spree und diversen Kanälen. Im Norden liegt…

Kommentare geschlossen.Am 18. September 2016 war in Berlin Landtagswahl. Es wurden die Politiker gewählt, die das Land Berlin für die nächsten fünf Jahre regieren sollen. Die…

Kommentare geschlossen.Zwischen den S-Bahnhöfen Wedding und Humboldhain, abseits der gewohnten Pfade, entdeckte ich einer Einladung folgend, die Wiesenburg. Das Künstlerhaus ist ein ehemaliges Obdachlosenasyl aus dem…

Kommentare geschlossen.